Las

MACETAS De ALFEÑIQUE

Estas macetas son un regalo que hacen los padrinos a los ahijados, para reforzar el vínculo y el compromiso con la crianza y la educación de los ahijados. Esta práctica cultural que identifica a Cali, se celebra cada 29 de junio.

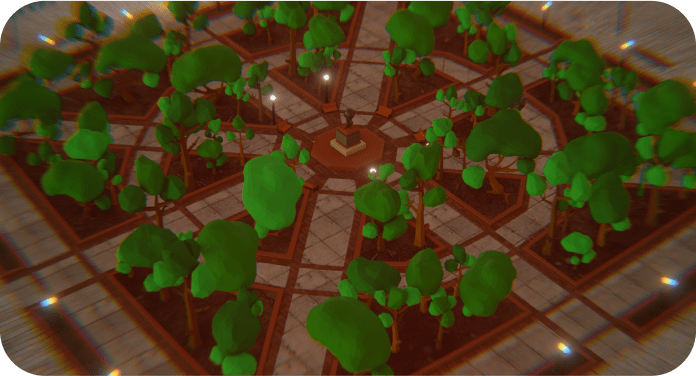

Macetas

La maceta está conformada por un palo de maguey en el cual van clavados delgados palitos de guadua, que a su vez sostienen figuras en dulce de alfeñique de variadas formas, banderitas y ringletes.

Alfeñique

La palabra alfeñique hace alusión, en Colombia, a los figurines confeccionados con dicho turrón, como al turrón mismo: “azúcar cristalizado o melao blanco”, elaborados en algunos lugares del Valle del Cauca.

Las

PROCESIONES De POPAYÁN

Conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

Símbolos Religiosos

Imágenes religiosas cargadas sobre plataformas de madera, llamados pasos, recorren el centro histórico de la ciudad.

Cargueros

Los símbolos religiosos o pasos son cargados sobre los hombros de 8 cargueros.

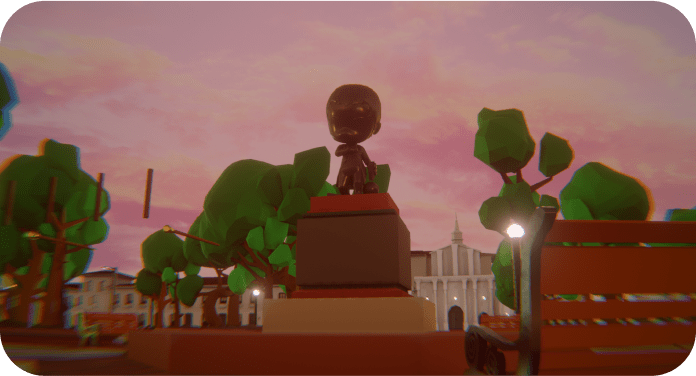

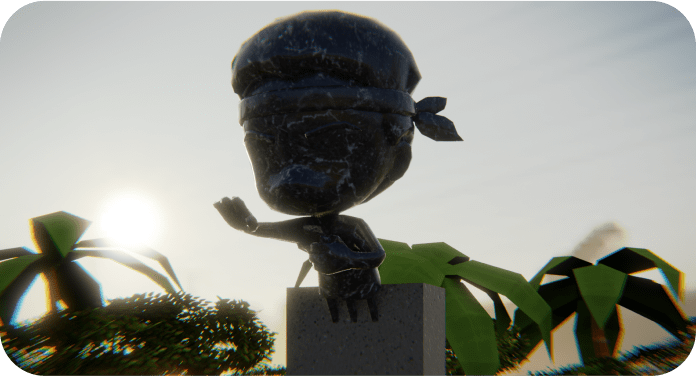

San

BASILIO De PALENQUE

Palenque de San Basilio fue el primer pueblo libre de la América colonial, está situado a 50 km de Cartagena de Indias. Los palenques fueron fundadas por los esclavos fugitivos como refugio en el siglo XVII.

Los Palenques

De los muchos palenques que existían en épocas anteriores, sólo el de San Basilio ha sobrevivido hasta hoy, convirtiéndose en un espacio cultural único.

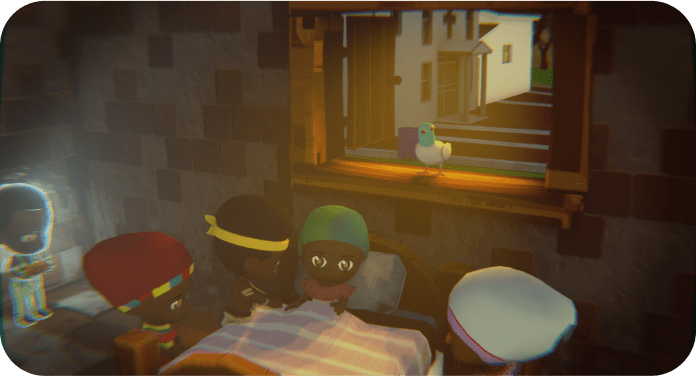

Costumbres Ancestrales

Los rituales fúnebres, las prácticas médicas, las expresiones musicales, los tambores, la lengua palenquera y los kuagros son expresiones que caracterizan a esta comunidad y su legado africano.

El

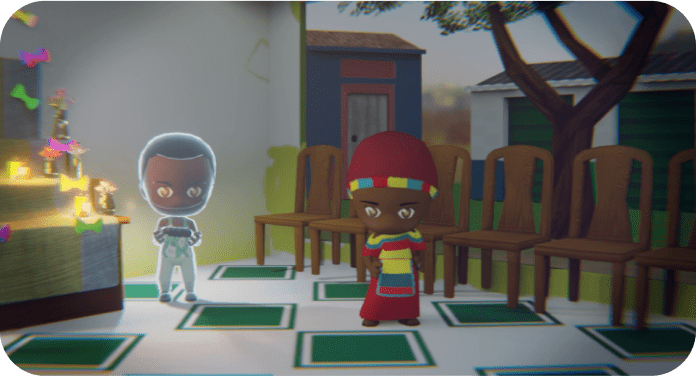

PALABRERO de la Comunidad WAYUÚ

El sistema normativo de los wayuus, aplicado por el pütchipü’üi “palabrero”. Es la manera en que la sociedad Wayuu busca solucionar conflictos y problemas gracias a la intervención del palabrero o pütchipü’üi.

El Palabrero

Es la figura sobre la cual recae la inmensa responsabilidad de aplicar la ley para evitar que los conflictos amenacen el orden social de la comunidad y su armonía.

Universo Wayuu

La comunidad indígena de los wayuus está asentada en la Península de La Guajira, situada entre Colombia y Venezuela.

Los

CANTOS del LLANO

Es tradición del llanero cantar individualmente melodías a capela sobre temas relacionados con el arreo, la vela y ordeño del ganado.

Confianza

Es una forma de entablar un vinculo de amistad y confianza con las vacas, toros y novillos.

Convivencia Con Humanos

Ayuda a acostumbrar el ganado a la presencia humana para facilitar su interacción.

El

CARNAVAL De RIOSUCIO

Cada dos años, toma lugar en el municipio de Riosucio, Caldas, un Carnaval cuya figura central es el diablo.

Gobierno Alterno

El reinado del Carnaval, es el escenario perfecto para la creatividad, la celebración popular y el establecimiento de un gobierno alterno que promueve la risa y la alegría.

El Diablo Bonachón

Cuadrilleros, matachines, chirimías y colonias se reúnen en torno a un diablo Bonachón.